Rekordmeister a. D. - Als Heidelberg das Nonplusultra des deutschen Basketballs war

Vor der Gründung der Bundesliga war Heidelberg das Nonplusultra des Basketballs in der jungen Republik. Das lag vor allem an der ältesten Universität Deutschlands und an den amerikanischen Soldaten in

Vor der Gründung der Bundesliga war Heidelberg das Nonplusultra des Basketballs in der jungen Republik. Das lag vor allem an der ältesten Universität Deutschlands und an den amerikanischen Soldaten in der Stadt.

Kaugummi, Coca-Cola und Basketbälle – das bringen die amerikanischen Soldaten mit, als sie Mitte der vierziger Jahre nach Heidelberg kommen. „Sie belegten die alte Sporthalle am Marstall in der Altstadt und da sind die Kinder rein und haben zugeguckt“, sagt Hans Leciejewski, ehemaliger Spieler, Trainer und gebürtiger Heidelberger. „Da habe ich zum ersten Mal einen Leder-Basketball gesehen, und wir waren alle sofort angetan von der Art, wie die Amis spielten.“

Diese Faszination bringt schnell Erfolge: Heidelbergs Basketballvereine feiern bei den Frauen und Männern von 1948 bis 1963 satte 19 Meisterschaften. Für Fußball dagegen interessiert sich die Stadt nicht. „Das tut sie bis heute nicht“, sagt Leciejewski. Fußball ist Arbeitersport, Heidelberg aber geprägt von der Universität, der ältesten in Deutschland – und Basketball gilt nun mal als Akademikersport.

Aus den drei großen Vereinen – Heidelberger Turnverein, Turnerbund Heidelberg und dem 1949 gegründeten USC Heidelberg – setzt sich der Studentenclub durch. Von 1957 bis 1966 gewinnt der USC vor Gründung der Bundesliga sieben Mal die deutsche Meisterschaft, davon sechs Mal in Serie. Die schöne Stadt, das hohe sportliche Niveau und die hervorragenden Studienmöglichkeiten spülen Talente nach Heidelberg. „Die Universität war schon verlockend“, sagt der damalige USC-Aufbauspieler Harald Rupp, der aus Osnabrück nach Heidelberg kommt, um Jura zu studieren. „Man konnte Studium und Spitzensport gut verbinden.“

"Zum Glück gab es damals aber noch keine Dreier."

– Dietrich Keller über das Endspiel 1973

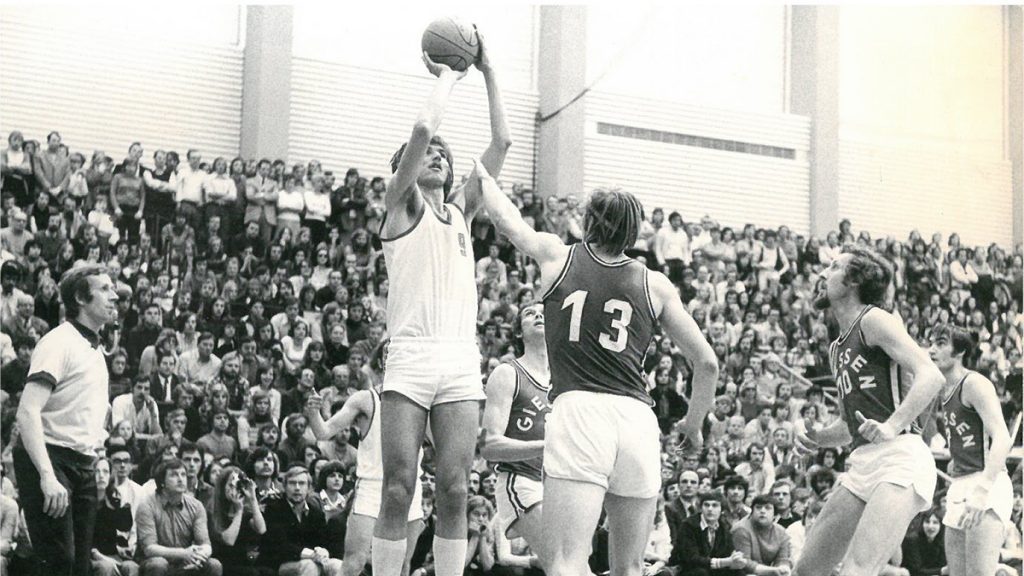

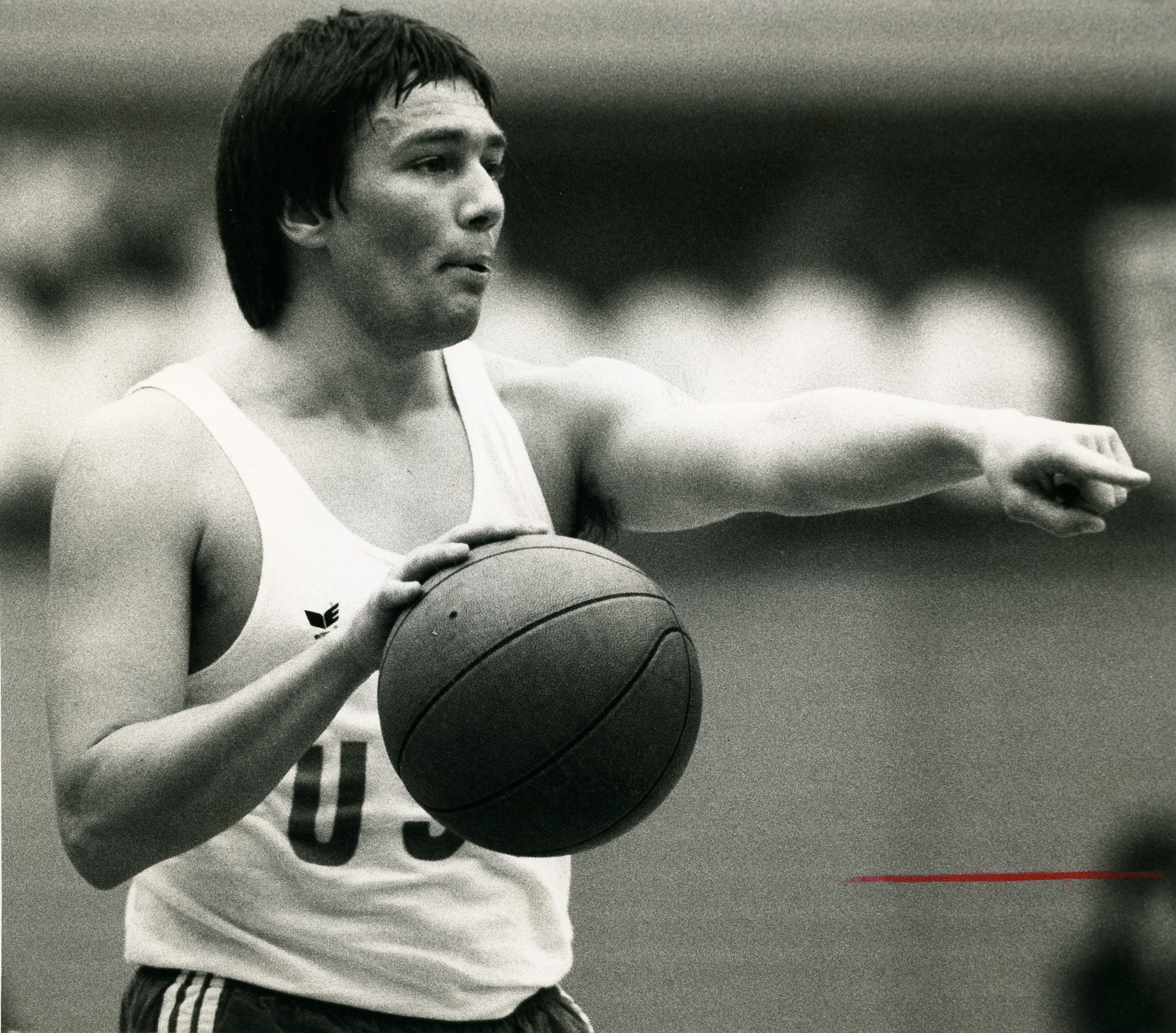

Auch Dietrich Keller zieht 1972 wegen des Berufs von Leverkusen nach Heidelberg. Mit dem Wechsel des 2,09 Meter großen Centers wird die Hochphase des USC in der Bundesliga eingeläutet. Keller bildet mit Aufbauspieler Hans Riefling sowohl beim USC als auch in der Nationalmannschaft ein unwiderstehliches Duo. „Ich wusste immer, wo Didi den Ball hinhaben wollte“, sagt Riefling. In Kellers erstem Jahr erreicht Heidelberg das Endspiel, Gegner ist der favorisierte MTV Gießen. Das Hinspiel endet 70:70. Das Rückspiel geht vor heimischer Kulisse in die Verlängerung. Kurz vor Schluss liegt der USC mit drei Punkten vorne, aber Gießen netzt mit der Schlusssirene einen Verzweiflungswurf aus der Distanz ein. „Zum Glück gab es damals aber noch keine Dreier“, sagt Keller. Der USC gewinnt 71:70 und wird zum achten Mal Deutscher Meister. Es folgen zwei Vizemeisterschaften und ein vierter Platz in der eingleisigen Bundesliga. In der Saison 1976/77 landen die USC-Spieler ihren größten Coup: Sie gewinnen die neunte Meisterschaft und auch den Pokal. „In dieser Neunten steckt Musik“, schreibt die Rhein-Neckar-Zeitung euphorisch.

Doch danach geht es langsam bergab mit dem Heidelberger Basketball. Die neunte ist bis heute die letzte Meisterschaft des USC. „Gegen Ende der siebziger Jahre kam das Geld ins Spiel. Bei uns gingen gute Spieler weg, andere Vereine verstärkten sich“, sagt Keller, der wie Riefling nach dem Double 1977 seine Karriere beendete. „Als mehr Geld im Basketball da war, konnten die Universitätsstädte nicht mehr mithalten“, erklärt Rupp. Da habe man Spieler nicht mehr mit einem Studienplatz locken können, weswegen auch andere Uni-Vereine wie der USC Mainz oder der USC München auf der Strecke geblieben seien. Rupp steht als ehemaliger Nationalspieler noch im Kader, als Heidelberg nur drei Jahre nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte 1980 in die zweite Bundesliga absteigt. „Damit hatte keiner gerechnet“, sagt Leciejewski über die Abwärtsspirale, wie die Phase auf der Website des USC bezeichnet wird. „Niemand wollte es wahrhaben.“ 1989 kommt der endgültige Tiefpunkt: Der ehemals große USC steigt in die Regionalliga ab, 1992 verliert der Verein den Titel des Rekordmeisters an Leverkusen.

Seit Mitte der neunziger Jahre hat sich der Verein immerhin in der zweiten Liga etabliert. Die ruhmreiche Vergangenheit aber ist nur zu erahnen. Der USC ist verschwunden – zumindest im Namen. Die drei Buchstaben hat der Hauptsponsor ersetzt. Der Verein heißt heute MLP Academics Heidelberg, Meistertitel liegen außer Reichweite. Das große Geld fließt woanders. Zuschauer und potenzielle Sponsoren haben reichlich Auswahl im Erstliga-Sport der Region – ob die Mannheim Adler im Eishockey, die TSG Hoffenheim im Fußball oder die Rhein-Neckar Löwen im Handball.

"Wir hatten ein paar Spieler, die ordentlich geradeaus laufen und einen reinwerfen konnten."

– Harald Rupp

„Tradition ist manchmal ein Hemmschuh“, sagt Rupp, der sportlicher Leiter des USC war und heute Gesellschafter der Academics ist. „Die Leute haben heute ein anderes Anspruchsdenken.“ In der Saison 2014/15 kamen im Schnitt 766 Zuschauer zu den Heimspielen – der viertschlechteste Zuschauerschnitt in der zweiten Liga. Leciejewski geht mit den Heidelbergern hart ins Gericht: „Es gibt hier eine hohe akademische Zurückhaltung gegenüber dem Leistungssport. Hier gelten nur Kunst und Kultur.“

Was bleibt, ist die Erinnerung an die guten alten Zeiten. Vor allem die Meistermannschaften von früher genießen Kultstatus. „Wir hatten ein paar Spieler, die ordentlich geradeaus laufen und einen reinwerfen konnten“, scherzt Rupp. Spieler, die auch nach den Partien zusammengeblieben sind. „Das Feiern danach hatte eine große Bedeutung.“ Treffpunkt war die Altstadt. „Wenn man gewonnen hatte, konnte man sich dort auf dem berühmten 'Trimmpfad' sehen lassen“, sagt Leciejewski. „Der begann abends im Bierbrunnen und endete morgens im Cave 54. Aber nur nach Siegen. Deswegen haben wir kaum ein Heimspiel verloren.“

Viele der früheren USC-Recken sind der Stadt treu geblieben. Auch Keller, Leciejewski und Rupp wohnen noch in Heidelberg. Sie setzen sich weiter für eine Zukunft des lokalen Basketballsports ein und hoffen darauf, dass die Stadt eines Tages an erfolgreiche Zeiten anknüpfen kann. Vielleicht klappt es irgendwann mit einem Comeback in der Beletage. Es wäre Heidelberg zu wünschen.