Von Studenten und Jungprofis - Die Bundesliga im Wandel

In den achtziger Jahren wandelt sich die Bundesliga – weg vom Studentensport, hin zum Profitum.

In den achtziger Jahren wandelt sich die Bundesliga – weg vom Studentensport, hin zum Profitum. Während Wilbert Olinde in Göttingen nebenbei an der Uni arbeitet, erleben die Jungprofis Mike Koch und Stephan Baeck, wie in Bayreuth und Köln potente Sponsoren erste Großprojekte starten.

Wilbert Olinde: Ich kam 1977 von der UCLA nach Deutschland, spielte zehn Jahre für Göttingen, aber Profi war ich nie. Klar habe ich Geld bekommen; in meinem ersten Göttinger Jahr waren es 1.500 Mark im Monat.

Michael Koch: Vollprofi also!

Stephan Baeck: Vollstecker, um genau zu sein … (Heiterkeit)

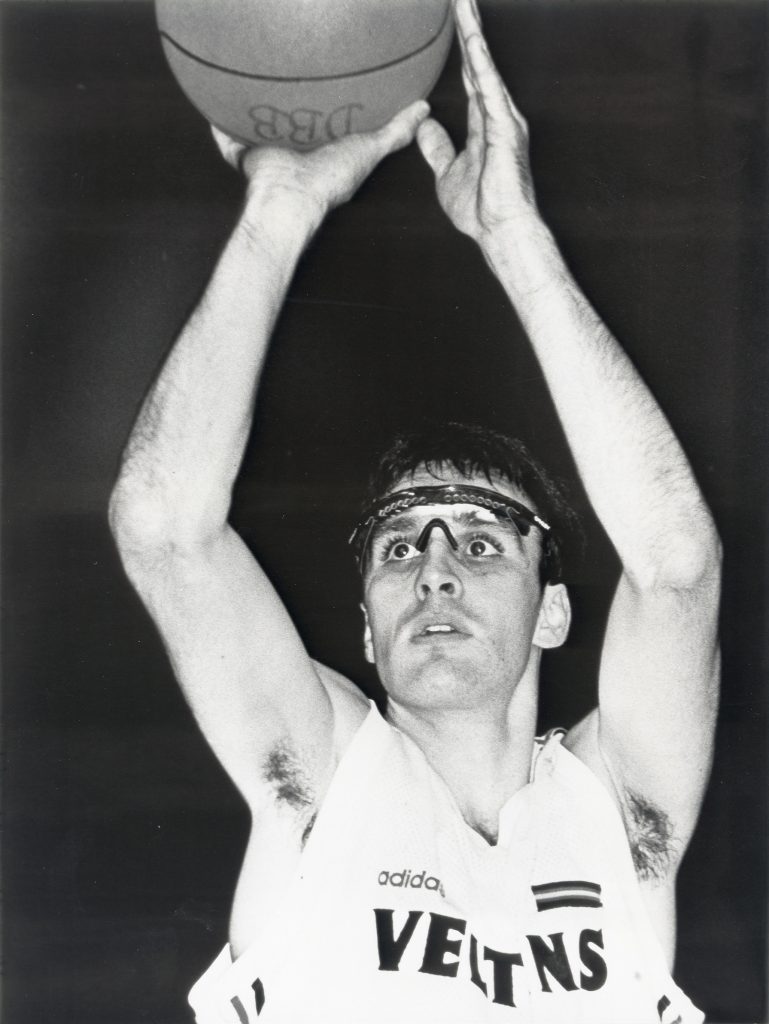

"Damals bin ich öfter zum Training getrampt, um Geld zu sparen."

– Mike Koch

Olinde: Es war jedenfalls genug, um zu leben, aber als ich meine Karriere beendete, war nichts übrig. In unserer Mannschaft gab es damals keinen, der nur Basketball gespielt hat. Ich gab Englisch-Kurse und arbeitete bei einem Steuerberater. Später nahm ich ein BWL-Studium an der Uni Göttingen auf, das ich als Diplom-Kaufmann abschloss. In meinen letzten beiden Bundesligajahren habe ich schon Vollzeit gearbeitet. Es gab also nie eine Phase, in der ich nur von Basketball gelebt habe.

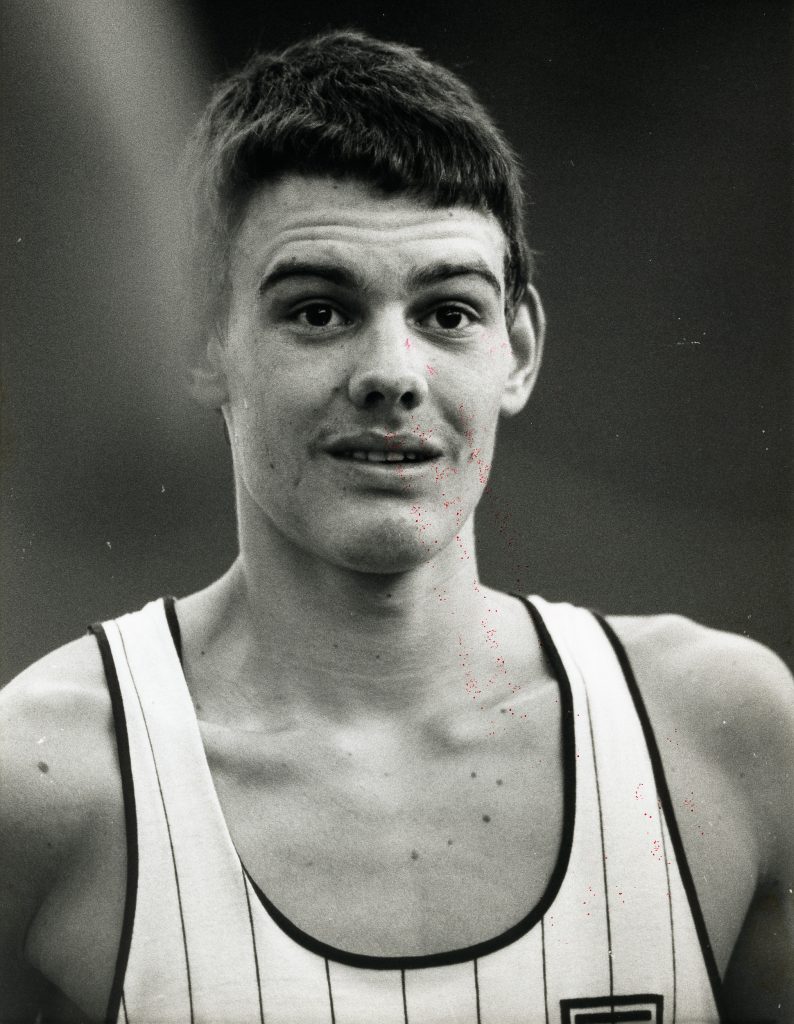

Baeck: Mein erstes Bundesligajahr absolvierte ich 1983 in Leverkusen. Ich war in der Schule, eigentlich noch B-Jugendlicher, und für mein erstes Jahr in der ersten Mannschaft bekam ich 500 Mark im Monat – für mich mit meinen 17 Jahren war das viel. Im Jahr darauf zählte ich fest zum Profikader und erhielt 750 Mark.

Koch: Bei mir war es ähnlich wie bei Stephan. Mit 17 Jahren wechselte ich von Lich nach Gießen und verdiente im ersten Jahr 350 Mark. Damals hatte ich natürlich noch keinen Führerschein, deswegen bin ich öfter zum Training getrampt, um Geld zu sparen.

Baeck: In meinem zweiten Jahr nahm mich meist Gunther Behnke mit, der einen alten VW-Käfer hatte. Damit er mit seinen 2,21 Metern in das Auto passte, hatte er die Vordersitze herausgenommen; wir beide saßen also schön auf der Rückbank und tuckerten von Köln nach Leverkusen. Gunther war ein super Bastler – der macht bestimmt noch heute alles mit Tape. Damals mussten wir jede Strecke fünf Mal anhalten, weil Gunther erst schnell wieder etwas reparieren oder fixieren musste. Ich erinnere mich noch, als mal die Abgase ins Fahrzeug strömten … es waren lustige Zeiten.

Koch: Ich wechselte 1996 nach Griechenland zu Panathinaikos Athen und hatte dann zum ersten Mal einen Agenten, allerdings einen aus Griechenland – als Deutscher bekommst du schlicht nicht mit, was die da alles drehen. Mitte, Ende der achtziger Jahre aber war das für uns noch weit weg. Allerdings drehte sich bei mir ziemlich schnell alles um Basketball. Ich habe nebenher noch das Abitur gemacht, aber in meinen letzten beiden Schuljahren schon wie ein Profi gelebt. Nach den vier Jahren in Gießen wechselte ich nach Bayreuth und versuchte, nebenbei BWL zu studieren. Da wir unter der Woche im Europapokal spielten, war das schwierig. Endgültig gegessen war der Käs‘ dann im mathematischen Vorsemester … (Heiterkeit)

Baeck: Bei mir lief es ähnlich: Ich machte Abitur, um es gemacht zu haben, und nebenbei trainierte und spielte ich viel. Dann schrieb ich mich für Sport, Pädagogik und Englisch ein, spielte zu dieser Zeit aber schon für BSC Saturn Köln. Angesichts von zwei Trainingseinheiten, den Spielen und den Europapokalreisen entschied ich mich schnell, voll auf die Profi-Karte zu setzen. Ich war der Jüngste in der Mannschaft, alle anderen hatten entweder ihren Job oder ihr Studium; ich war der erste, der sagte: Ich mach nur Basketball. Bundeswehr oder Zivildienst waren bei mir kein Thema, ausgemustert ist das Stichwort! Aber das war ein langer Weg: erst drei-, viermal zurückgestellt worden, ihr wisst schon, wegen der Gelenkbeschwerden im Knie …

Koch: Ausgemustert, aber achtbester Scorer der Bundesliga-Geschichte; is klar … (Heiterkeit)

Baeck: Nach meinem Wechsel nach Köln 1985 war ich Profi, aber für meine Eltern war das nicht leicht zu akzeptieren. Sie haben mich immer unterstützt, mein Vater hat mich überall hingefahren. Aber sie warnten mich auch immer: „Tu das nicht, du musst was lernen.“ Die haben null daran geglaubt und mir gesagt: „Basketball ist nichts, worauf du ein Leben aufbauen kannst.“ Aber ich trainierte zwei Mal am Tag und war glücklich.

Olinde: An zwei Trainingseinheiten pro Tag war bei uns in Göttingen nicht zu denken. Wir haben viermal in der Woche abends trainiert, mittwochs war entweder frei oder wir hatten ein Spiel. Zweimal täglich trainierten wir nur in der sechswöchigen Saisonvorbereitung. In Göttingen herrschten ganz andere Voraussetzungen als in Köln oder Bayreuth: Als dort Mäzene wie Fritz Waffenschmidt oder Carl Steiner Geld in die Hand nahmen, um Basketball dort nach vorne zu bringen, war das für einen Standort wie Göttingen der Anfang vom Ende. Göttingen lebte von seinem Individualismus und seinem Image als Studentenstadt. Mit der Aussicht, hier das Studium beenden zu können oder einen Job zu bekommen, konnte man Spieler nach Göttingen locken. Später gingen die aber dorthin, wo es mehr Geld und große Sponsoren gab. Unser Sponsor war eine örtliche Reinigungsfirma, da war kein großes Geld. Ich habe 1987 aufgehört, Göttingen hat noch ein Jahr Bundesliga gespielt, aber dann entschied der Verein, dass das alles zu riskant sei. Die Verantwortlichen sahen, wie sich die Etats entwickeln und wieviel Geld investiert werden muss; Göttingen verstand sich aber als Breitensportverein.

Mäzene und Konzerne

Olinde: Neben Köln und Bayreuth gab es damals noch die Giants Osnabrück, die mit Hilfe eines Sponsors rasch nach ganz oben gekommen waren. Wir waren beeindruckt, denn die Spieler fuhren alle weiße VW Golf. Göttingen verlor zwei Spieler an Osnabrück …

Koch: Natürlich: Die wollten Golf fahren. (Heiterkeit)

Olinde: Und ich fuhr in meinem ersten Jahr einen uralten, hellblauen Passat. Ich erinnere mich an meinen ersten Winter in Deutschland – ich kam aus Kalifornien – und habe versucht, dieses Ding warm zu bekommen … eine Katastrophe. Nach drei oder vier Jahren habe ich dann ein neueres Auto bekommen, einen Audi. Natürlich spielte auch in Göttingen mit den Jahren das Geld eine größere Rolle, auch wenn es nicht die Dimensionen wie in Osnabrück, Köln, Leverkusen oder Bayreuth hatte. Es gab sicher ein paar Traditionalisten, die den zunehmenden Einfluss von Sponsoren nicht toll fanden, aber allen war klar, dass es weiter in diese Richtung gehen würde.

Koch: Man darf nicht vergessen, dass diese Projekte eine Zeit lang toll liefen, aber irgendwann auch zu Ende gingen. Steiner in Bayreuth, Waffenschmidt in Köln, Peter Perwas in Osnabrück: Irgendwann zogen sich diese Mäzene zurück und der sportliche Erfolg blieb aus. Die einzige Ausnahme, wo Konstanz herrschte, war Leverkusen, weil mit Bayer ein großer Konzern dahintersteckte.

Baeck: Als ich Anfang der achtziger Jahre bei Bayer anfing, war ich der einzige, der noch kein Profi war. Alle anderen machten zwar bei Bayer irgendeine Ausbildung, aber da wurde immer Rücksicht auf Training und Spiele genommen.

Koch: Diese besondere Situation in Leverkusen mit Bayer im Rücken war in den achtziger Jahren noch nicht so im Fokus wie später in den Neunzigern. Otto Reintjes war 1980 der erste hauptamtliche Manager in der Bundesliga und fand Wege, die Basketball-Abteilung professionell aufzubauen. Es war aber nicht so, dass sich zu dieser Zeit andere Vereine vor Angst in die Hosen gemacht haben, wenn es gegen Leverkusen ging. Die Früchte erntete Bayer erst von 1990 bis 1996: In dieser Phase hatte der Klub die besten Nationalspieler und die besten Amerikaner.

Baeck: Der größte Vorteil in Leverkusen war: Du konntest trainieren, wann du wolltest. In Köln konnten wir manchmal vormittags nicht trainieren, einfach weil wir keine Hallenzeit hatten. In Leverkusen trainierte zuerst die B-Jugend, dann die A-Jugend, danach die erste Mannschaft in derselben Halle. Daraus entstand eine Sogwirkung: Die Jüngeren haben gesehen, wie die Älteren trainieren, und sich viele Sachen abgeschaut. Ich bin nach dem Training immer noch zwei Stunden geblieben, um mir das Training der ersten Mannschaft anzuschauen. Irgendwann sprach mich dann Chris Lee, damaliger Headcoach der Profis, an und sagte: ‚Du trainierst jetzt mit‘. Ich habe dann drei Trainingseinheiten hintereinander gemacht: erst mit der B-Jugend, dann mit der A-Jugend und am Abend mit den Profis.

Amerikanische Einflüsse

Koch: Im Laufe der Zeit wurden die amerikanischen Einflüsse immer prägnanter. Als ich nach Bayreuth gewechselt bin, hatte ich mit Les Habegger das erste Mal einen amerikanischen Coach. Wir wussten nicht viel von der NBA, aber wenn einer so einen fetten Ring am Finger hat, war uns klar, was das bedeutet. Habegger hatte den bekommen als Co-Trainer der Seattle Supersonics, die 1979 die NBA-Meisterschaft gewonnen hatten. Er kam aus dem Mutterland des Basketballs, brachte mit 60 Jahren viel Erfahrung mit, strahlte Ruhe und Souveränität aus, sprach deutsch, weil er aus einer schweizerdeutschen Familie stammte – das waren alles Faktoren, die ihn zu einer Respektsperson machten. Das bedeutet nicht, dass er den Basketball neu erfunden hat, aber es herrschte schon ein anderer Wind. Wenn wir ein Spiel verloren, stand am nächsten Tag beim Training Eins-gegen-Eins auf dem Programm. Da gab es dann kein Foul, da zählte nur, dass der Ball irgendwie im Korb landete –entsprechend wurde geprügelt.

Olinde: Von den amerikanischen Einflüssen bekam ich in der Bundesliga zu meiner Zeit nicht viel mit. Ich kam von der UCLA, wo wir regelmäßig vor 15.000 Zuschauern gespielt haben, bei meinem letzten College-Spiel waren es 20.000. Als ich das erste Mal in Göttingen in der Halle stand, dachte ich: Selbst meine Turnhalle an der Highschool war größer als das hier. Dann wurden die Bälle rausgegeben – es waren Gummibälle. Und wir bekamen unsere Schuhe, in Rot …

Baeck: … von Adidas, das Modell ‚München‘.

Olinde: Genau.

Baeck: Wir haben diese Schuhe geliebt. Die Schuhe von Kobe Bryant heute sind nichts anderes als damals die Adidas München!

"Ich habe dann sogar angefangen, während des Spiels meine Punkte zu zählen, weil von mir als Amerikaner immer ein hoher Score erwartet wurde."

– Wilbert Olinde

Olinde: Auf jeden Fall wurde Basketball in Deutschland anders gespielt als bei uns in den USA. Eins der ersten deutschen Wörter, das ich gelernt habe, war ‚kämpfen‘. Ich dachte: Was hat das mit Basketball zu tun? Bei UCLA spielten wir auf einem sehr hohen Niveau, aber Kampf war das nicht. In den ersten anderthalb Jahren musste ich mich sehr umstellen, auch was die Spielweise anging. Am College spielten wir als Team, in Göttingen musste ich viel mehr Verantwortung übernehmen und vor allem scoren. Anfangs habe ich noch gesagt, dass ich das Spiel auch anders beeinflussen kann, aber es hieß nur: Wichtig ist, wie viele Punkte du machst. Ich habe dann sogar angefangen, während des Spiels meine Punkte zu zählen, weil von mir als Amerikaner immer ein hoher Score erwartet wurde. In meinem ersten Jahr in Göttingen sind wir fast abgestiegen, als ‚Dankeschön‘ gab es für mich eine Gehaltskürzung: von 1.500 auf 1.000 Mark. Für das Erreichen der Playoffs hätte es dafür aber einen Bonus gegeben. (Heiterkeit)

Koch: Das war der große Unterschied für viele Amerikaner. Damals gab es maximal zwei Amerikaner, die mussten produzieren, denn wenn die nicht punkteten, wer dann? Wir dagegen waren junge Deutsche, von uns wurde nicht viel erwartet. Alles, was von uns kam, war ein Bonus.

Olinde: In den achtziger Jahren fing es auch an, dass deutsche Talente ans College geschickt wurden. In Göttingen hat Terry Schofield in dieser Hinsicht viel organisiert. Ich erinnere mich, dass Manfred Winter zu uns wechseln sollte, aber dann schickte Terry ihn auf eine Highschool oder ein College – wir sahen Manni danach nie wieder. Jens Kujawa kam aus Braunschweig und trainierte einen Sommer mit uns, bis Terry ihm einen Platz an einer Highschool organisierte – wir sahen Jens danach nie wieder. (Heiterkeit)

Baeck: In Leverkusen gehörte der Amerika-Aufenthalt für junge Spieler zum Programm. Die Dauer war festgelegt und es war klar, dass die Spieler danach auch nach Leverkusen zurückkehren. Auch mir wurde lange gesagt: Wenn du im Basketball etwas werden willst, dann musst du rüber. Der Vorzeigespieler war Detlef Schrempf. Über Highschool und College hatte er den Sprung in die NBA geschafft, und uns wurde immer gesagt, dass das nur so klappt.

Koch: Bei uns in der Junioren-Nationalmannschaft waren die USA auch immer ein Thema. Kai Nürnberger war derjenige von uns, der an der Highschool und am College gespielt hatte und uns erzählte, wie es drüben abläuft. Es herrschte die Meinung: In den USA bekommst du die beste Ausbildung und hast die besten Chancen für deine spätere Karriere. Auch der DBB fand es gut, wenn Deutsche ans College gingen.

Baeck: Ich bin auch heute nicht dagegen. Ich hatte damals Angebote von vier oder fünf Colleges, hatte mich schon von der Schule abgemeldet und wollte Kentucky und Jacksonville besuchen. Ich hatte die College-Center Patrick Ewing und Hakeem Olajuwon auf Video gesehen, dachte gar nicht darüber nach, dass die ja zwei, drei Jahre älter waren als ich, sondern nur: Wenn ich gegen die spiele, brechen die mich durch. Also entschied ich mich, in Deutschland zu bleiben, unterschrieb in Köln meinen ersten ‚großen‘ Profivertrag und lernte meine Frau kennen. Heutzutage würde ich den Talenten, die es als Profis schaffen können, immer raten, in Europa zu bleiben, weil die individuelle Förderung inzwischen besser ist. Bei Spielern, bei denen das noch nicht abzusehen ist, und die die Chance haben, am College akademische Ausbildung und Sport unter einen Hut zu bringen, kann dies der richtige Weg sein.

Koch: Nach der Junioren-WM 1986 kamen bei mir die Angebote, aber ich war realistisch genug zu erkennen, dass ich mit meiner Größe und meiner Athletik keine Chance auf die NBA haben würde. Außerdem klappte es damals auch nicht für jeden Deutschen am College. Gunther Behnke war eine Woche drüben, Henning Harnisch noch kürzer. Dem haben sie in der Preseason Farbeimer und Pinsel in die Hand gedrückt, damit er denen das Football-Stadium streicht – kein Witz. Dementsprechend schnell war Henning wieder zurück.

Baeck: Es gab damals auch den Trend, Deutsche nach der College-Saison für die entscheidende Phase in der Bundesliga zurückzuholen. Hansi Gnad spielte erst in Anchorage in Alaska und wurde dann für die Playoffs von Köln verpflichtet.

Aber weil du die NBA erwähnt hast, Mike: Das Thema war für uns damals schon noch unheimlich weit weg, oder? Als Junge habe ich alle zwei Wochen sehnsüchtig den Briefträger erwartet, der die Pontel-Videos brachte: zwei NBA-Spiele, zwei College-Spiele. Wir waren fünf Freunde, die sich ein Abo teilten: anschauen und anschließend auf den Freiplatz. Was wir auf den Videos sahen, war alles, was wir über die NBA wussten. Wir glaubten alles, was erzählt wurde, beispielsweise die Geschichte des NBA-Spielers mit dem Spitznamen ‚The Helicopter‘, dem drei Sekunden gepfiffen worden sind, weil er so lange über der Zone schwebte … Klar, ich war naiv, aber diese Geschichten waren für mich das Allergrößte.

Olinde: Aber die deutschen Spieler schauten sich auch von den amerikanischen Profis in der Bundesliga einiges ab.

Baeck: Auf jeden Fall. Und zur Saison 1988/89 wurde ja auch der zweite Ausländer erlaubt. Da gab es anfangs die Diskussion, ob zwei Ausländer überhaupt gut für die Liga sind oder ob sie den Deutschen nicht die Spielzeit klauen. Jeder Klub versuchte, zwei Amerikaner zu finden, die möglichst viele Positionen abdecken konnten. Wir in Köln hatten immer einen Combo-Guard für die Positionen eins und zwei sowie einen Big Man, der auf der Vier und Fünf spielen konnte – viel Basketball für möglichst wenig Geld. Mit Brian Warrick hatten wir zum Beispiel einen der besten Guards überhaupt, der nach seiner Saison bei uns Angebote aus ganz Europa bekommen hatte. Er wollte das dann bis zum Schluss ausreizen mit dem Ergebnis, dass er keinen Vertrag bekommen hat. Ich traf Brian Jahre später mal in Philadelphia, da arbeitete er als Schuhverkäufer in einer Mall; keine gescheiterte Existenz, aber wer weiß, wie es für ihn hätte laufen können. Als große Leute hatten wir den Deutsch-Kanadier Rick Hunger und Ralph McPherson.

Koch: In Bayreuth bestand unser US-Duo aus Bo Dukes und Calvin Oldham, ein klassischer Point Guard und ein großer Forward-Center. Das war für die meisten Vereine auch die übliche Konstellation, einen Small Forward wie Wilbert gab es Ende der achtziger Jahre nur noch selten. In der Liga waren zwei Ausländer erlaubt, im Pokal dagegen nicht, weil man da auch gegen Klubs aus der zweiten Liga spielte, die nur einen Ausländer hatten. In dieser Phase, in der Wilbert langsam seine Karriere beendete und die von Stephan und mir gerade richtig anfing, ging zudem die Welle mit deutsch-amerikanischen oder deutsch-kanadischen Spielern los: Buzz Harnett, Tony Reuss, Rick Hunger, Mike Jackel hatten plötzlich einen deutschen Pass. So fanden die Vereine Wege, die Beschränkung von zwei Ausländern pro Team zu umgehen.

Neue Regeln: Dreier und Playoffs

Koch: Wenn ich an die achtziger Jahre denke, fällt mir immer ein, dass man beim Einwurf den Ball nicht dem Schiedsrichter geben musste. War der Ball im Aus, rannte man hinterher und brachte den Ball wieder ins Spiel.

Baeck: Ich habe letzten Sommer mit Tony DiLeo noch einmal unsere alten Spiele mit Köln gegen Aris Saloniki, Barcelona, Belgrad und Mailand geschaut. Bei uns siehst du da nur ein, zwei Pässe pro Angriff; wir spielten so schnell, unglaublich. Einer holte beim Ausball immer den Ball, langer Pass, Korbleger Mike Jackel. Unser Spiel war darauf ausgelegt, so schnell wie möglich einzuwerfen und so schnell wie möglich abzuschließen.

Koch: Normalerweise dauert ein Spiel rund anderthalb Stunden, aber wenn Saturn spielte, war es nach 40 Minuten rum!

Baeck: Wir halten den Rekord für die meisten Punkte in einer Bundesliga-Partie ohne Verlängerung, 144:122 gegen Gießen. Ich erinnere mich aber auch an ein Spiel gegen Göttingen. Schofield verbot seinen Spielern damals, einen Angriff vor 25 Sekunden abzuschließen. Als einer einen freien Korbleger verwandelte, wechselte er ihn trotzdem direkt aus. Das ging soweit, dass wir erst Mike Jackel an die Mittellinie stellten und mit Vier gegen Fünf verteidigten – unser Korb wurde ja nicht angegriffen. Dann durfte ich auch nach vorne, sodass Mike und ich an der Mittellinie auf den langen Pass warteten, während der Rest zu dritt verteidigte.

Olinde: Dann kam 1984 die Einführung der Dreierlinie. Und es gab am Anfang nur einen richtigen Dreier-Schützen: Mike Koch! Später kamen Jackel bei uns und Uli Strack aus Berlin dazu. Wenn du so jemanden hattest, war das definitiv eine Waffe. Jeder fing zu dieser Zeit an zu rechnen: Wenn du soundsoviele Dreier triffst, brauchst du weniger Würfe als aus dem Zweier-Bereich und so weiter.

Koch: Das Problem war: Wenn etwas neu ist, will es jeder machen. Irgendwann kamen auch die Langen auf die Idee, von draußen zu werfen, sodass irgendwann der Trainer eingreifen musste. Das Dreierwerfen wurde anfangs stark übertrieben, bis es sich irgendwann einpendelte und jeder verstand, wer von draußen ballern kann und in welchen Situationen man den Dreier nimmt.

Olinde: Eine weitere Neuerung, von der Göttingen direkt profitierte, war 1983 die Einführung der Playoffs. Wir wurden durch diese Regelung in dieser Spielzeit Meister. Im Finale gewannen wir gegen die Kölner, aber bis Weihnachten waren sie die beste Mannschaft in der regulären Saison gewesen …

Baeck: Und dann kam Karneval! (Heiterkeit)

Olinde: Jedenfalls waren wir danach das bessere Team, aber nach der alten Regelung wäre Köln damals Meister geworden; die Playoffs haben uns also den Meistertitel beschert. Der Leverkusener Trainer Chris Lee hat sich furchtbar aufgeregt und meinte, Köln sei der Meister der Saison, Göttingen nur der Meister der Playoffs.

Baeck: Es gab zu der Zeit Diskussionen über die Playoffs. Jeder kannte die Fußball-Bundesliga, in der die Mannschaft Meister wird, die am Ende der regulären Saison in der Tabelle Erster ist. Es wurde gestritten, ob es fair sei, ein Team, das die ganze Saison über gute Leistungen gezeigt hat, so zu ‚bestrafen‘. Ich war ein Fan der Playoffs: Was gibt es Schöneres, als über einen langen Zeitraum ein Team zu entwickeln, noch im Sommer zu spielen und am Ende ganz oben zu stehen? Auf der anderen Seite gab es aber ganz viele Deutsche, die dieses System als ungerecht empfanden.

Koch: Vor allem die Alteingesessenen, die mit solchen Dingen, die aus Amerika herüberkamen, nicht viel anfangen konnten. Die Jüngeren dagegen, die Fans der NBA waren und das kannten, fanden die Einführung der Playoffs super.

Die großen Duelle

Olinde: Ich erinnere mich an eine tolle Playoff-Serie: 1984 gegen Köln. Unser Aufbauspieler Donald Mason zog zum Korb und wurde von Klaus Zander abgeräumt. Es kam zu einer Rangelei, beide wurden vom Feld gestellt, da waren gerade sechs Minuten gespielt. Dann kam bei uns Uli Frank rein, 18 Jahre alt. Der zieht wenig später auch zum Korb und fährt dabei ganz weit den Ellbogen heraus – die Schiedsrichter haben ihn sofort vom Feld gestellt, die Halle kochte. Terry schaut zur Bank – der nächste Einser, der da saß, war 16. Dann guckt er mich an und sagt: Du spielst jetzt Point Guard. Ich hatte bis dahin nie Aufbau gespielt – aber endlich erkannte jemand mein Talent. Ich spielte 33 Minuten auf der Eins, verlor nur einmal den Ball und gewann das Spiel. Dann wurde ich ins ZDF-Sportstudio eingeladen. Ich durfte mich aber nicht setzen: Die wollten zeigen, wie groß ein Spielmacher im Basketball ist!

Baeck: Mein Durchbruch kam auch in den Playoffs. 1985 hatte mich Kölns Trainer Ralph Klein nach Köln geholt, ich war aber hinter Bob Peters, Deutsch-Amerikaner und Nationalspieler, nur die Nummer zwei. Peters kontrollierte das Spiel, ich war der junge Wilde, der immer nach vorne wollte und total verspielt war. Dann kamen die Playoffs und wir mussten gegen die starken Hagener ran. Peters wurde krank, ich machte 25 Punkte und gewann das Spiel. Im zweiten Spiel hätte Peters spielen können, aber Klein ließ mich wieder starten, ich machte 22 Punkte und wir schlugen Hagen in der Serie.

Koch: Mir sind die Playoffs 1986/87 im Gedächtnis geblieben. Wir wurden mit Gießen Sechster und schlugen dann Bayreuth in drei Spielen. Ich war in allen Spielen richtig gut, in der letzten Partie habe ich hoch in den Zwanzigern gescort. Im Jahr drauf verpflichtete mich Bayreuth. Die zweite Serie, an die ich mich gut erinnere, ist die von 1989 mit Bayreuth im Finale gegen Leverkusen. Da lagen wir 0:2 hinten und kamen zurück. Beim entscheidenden fünften Spiel vor eigenem Publikum führte Leverkusen rund zwei Minuten vor Schluss mit fünf Zählern, bevor wir in der Crunchtime auch diese Partie noch drehten. Ich weiß noch, dass Calvin Oldham wichtige Treffer hatte, ich holte den letzten Rebound. Dann die Sirene und ich war zum ersten Mal Meister. Das ist das Tolle an den Playoffs: Du liegst scheinbar aussichtslos zurück, gibst noch einmal alles und drehst das Ding. Es ging richtig zur Sache, ich bekam einen Ellbogen ins Gesicht, musste mit fünf Stichen genäht werden – kurz nach der Serie habe ich geheiratet, bei den Hochzeitsfotos musste mächtig getrickst werden. (Heiterkeit)

Olinde: Wenn es um das beste und das schlechteste Spiel meiner Bundesliga-Karriere geht, brauche ich nicht lange zu überlegen. In meinem zweiten Jahr, 1978, spielten wir in Leverkusen und verloren mit 54 Punkten Differenz. Im Jahr davor wären wir fast abgestiegen, und dann legen wir zu Beginn der neuen Saison so ein Spiel hin. Aber: Das Rückspiel gewannen wir mit neun Punkten. Die Zeit zwischen diesen beiden Spielen war für mich bezeichnend dafür, wie sich Göttingen entwickelt hat. Das Hinspiel war der Knackpunkt für unser Team: Wir hätten auseinanderfallen können, aber wir haben uns zusammengerauft und sind immer besser geworden.

Beim Rückspiel war es auch das erste und einzige Mal in meiner Karriere, dass ich mich kurz vor Schluss jubelnd zu den Fans gewandt habe – das hatte ich weder bei unseren drei Meisterschaften noch unseren zwei Pokalsiegen gemacht. Es hing einfach damit zusammen, dass ich das Hinspiel im Kopf hatte: Leverkusen spielte uns an die Wand und wir waren einfach noch nicht so weit. In dieser Saison sind wir aber noch ins Pokalendspiel gekommen, das wir gegen Gießen verloren, und ein Jahr später waren wir Deutscher Meister.

Baeck: Für mich waren zu meiner Kölner Zeit die Duelle mit Leverkusen immer besonders, weil ich ja bei Bayer mit Basketball groß geworden bin. Mein bestes Spiel war 1987, wo ich im vierten Endspiel 36 Punkte machte und wir mit 3:1 den Titel holten. Da lief alles wie in Zeitlupe ab; ich hätte machen können, was ich wollte, jeder Wurf wäre gefallen. Meine schlimmste Niederlage war ebenfalls gegen Leverkusen, aber im Pokal. Eine enge Partie, in der ich kurz vor Schluss den vermeintlichen Gamewinner traf, ehe Leverkusen praktisch mit der Sirene noch eingenetzt hat.

Olinde: Ich weiß noch, wie wir das erste Mal gegeneinander spielten, Mike. Ich war verletzt und konnte nicht richtig laufen; euer Coach bekam das mit, dann bekomme ich im Lowpost den Ball, drehe mich um – und dann stehst du da als mein Verteidiger. Ich gucke runter zu dir, du guckst hoch zu mir und zuckst nur mit den Schultern: Sag nix, das war die Idee vom Coach. (Heiterkeit) Solche Dinge wie Verletzungen anderer Spieler bekam man erst im Spiel selbst mit, das Internet gab es nicht. Vieles, was wir über andere Teams oder Spieler erfahren haben, war vom Hörensagen. Die 65 Punkte von Keith Gray in einem Spiel etwa: Bilder davon gab es nicht, von daher beschäftigte uns das auch nicht besonders.

Hausmeister und Holzbänke

Koch: Wie du performt hast, hing immer auch von der Halle ab. Gießen war definitiv eine Heimhalle – das fing beim Hausmeister an. Wir hatten mehrere Spiele, in denen der Gegner einen Run hatte, und auf einmal ging das Licht aus. Der Hausmeister ist in sein Häuschen, hat den Schalter gedreht und plötzlich war es dunkel. Zehn Sekunden später ging es wieder an, aber das Spiel war gestoppt und damit auch der Lauf der Gäste.

"Die Halle, die ich am meisten gehasst habe, war die Kuhberg-Halle in Ulm."

– Stephan Baeck

Olinde: Oh ja, da kann ich mich dran erinnern – ganz dunkel. Ich bin immer gern nach Gießen gefahren, aber nicht wegen der Halle, sondern wegen der Toiletten. Da gab es immer tolle Graffiti, das hat mich an die USA erinnert. Mit der Hagener Halle bin ich dagegen nie warm geworden. Die Halle war komisch, die Kabinen waren komisch, und wir haben uns in jedem Jahr auf der Fahrt dahin verfahren.

Koch: Tolle Hallen waren damals unsere Oberfrankenhalle in Bayreuth und die Wilhelm-Dopatka-Halle in Leverkusen. Die hatten nicht den Turnhallen-Charme der anderen Hallen, wo hinter deiner Bank direkt der Geräteschuppen war.

Baeck: Es war direkt ein anderes Feeling, wenn du statt auf einer langen Holzbank auf Plastikstühlen gesessen hast; du hast dich direkt bedeutender gefühlt. Die Halle, die ich am meisten gehasst habe, war die Kuhberg-Halle in Ulm. Da haben wir immer verloren, es war immer eine aufgeheizte Atmosphäre, und es hat mich immer geärgert, dass wir gegen diese …

Koch: Sag’s!

Baeck: … Bauern verloren haben! Nein, ist nur Spaß. Außer in Ulm konnte ich immer Energie daraus ziehen, wenn die Zuschauer gegen uns waren. Sie können für dich sein, sie können gegen dich sein – Hauptsache, sie sind da. Und die Stimmung in den engen Sporthallen der Achtziger war immer groß. Wenn ich heute zurückdenke an meine Zeit in der Bundesliga, kommen mir zwei Punkte zuerst in den Sinn. Zum einen die Freundschaften, die entstanden sind, zum anderen die Erinnerung an die wichtigen, an die großen Spiele – viele davon gegen einen von euch beiden –, an denen man über die Jahre so teilnehmen durfte. Mir wurde erst später richtig bewusst, was für ein Geschenk das eigentlich war. Ich möchte nichts davon missen.